陰陽五行是中國古典哲學的核心,為古代樸素的唯物哲學。陰陽,指世界上一切事物中都具有的兩種既互相對立又互相聯系的力量;五行即由木、火、土、金、水五種基本物質的運行和變化所構成,它強調整體概念。陰陽與五行兩大學說的合流形成了中國傳統思維的框架。

陰陽五行是中國古典哲學的核心,為古代樸素的唯物哲學。陰陽,指世界上一切事物中都具有的兩種既互相對立又互相聯系的力量;五行即由木、火、土、金、水五種基本物質的運行和變化所構成,它強調整體概念。陰陽與五行兩大學說的合流形成了中國傳統思維的框架。

| 哲學思想 |

基本概念

陰陽學說產生于夏朝,它是我國古代哲學的源流和基礎。今天的唯物辯證法中的對立統一觀點,與陰陽學說相一致。陰陽學說原理廣泛應用于社會生活的每個領域,人們在不知不覺中應用。

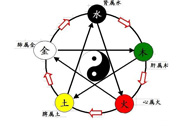

陰陽包括五行,五行含有陰陽,宇宙間的一切事物,根據其屬性,可分為兩類,陰類和陽類。“陽類”具有剛健,向上,生發,展示,外向,伸展,明朗,積極,好動等特性:“陰類”具有柔弱,向下,收斂,隱蔽,內向,收縮,儲蓄,消極,安靜等特征。任何一個具體的事物都具有陰陽的兩重性。即陰中有陽,陽中有陰。

任何龐大的事物都逃不出陰陽的范疇,任何微小的事物又具有陰陽的兩方面,陰陽在一定的條件下是可以相互轉化的,物極必反的現象就是陰陽轉化的一種表現形式。

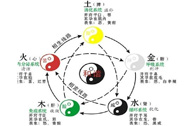

宇宙間的萬事萬物,根據其特征,可以系統的分成五大類“金”“木”“水”“火”“土”。這五類事物統稱五行。金,木,水,火,土,并非指具體的五種單一的事物,而是對宇宙間萬事萬物的五種不同屬性的抽象概括,應全面領會五行的真正內涵。

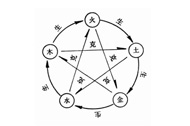

五行之間存在著相生相克的關系,生克是矛盾的兩個方面,也就是陰陽的兩個方面。相生相克是事物的普遍規律,是事物內部不可分割的兩個方面。生克是相對的,沒有生,就無所謂克;沒有克,也就無所謂生。有生無克,事物就會無休止的發展而走向極端,造成物極必反,由好變壞;有克無生,事物就會因被壓制過分而喪元氣走向衰敗。

在生克這個對立與統一的矛盾中,無論是生的過分還是克的過分都會因對立而打破相對平衡或統一,事物就會向一方傾斜發展。為了維護相對平衡,生與克要相互牽制。當不能相互牽制時,平衡被打破,這時事物就會出現了新的變化。

淵源流變

陰陽五行學說是中國古代漢族哲學思想的結晶,它不但沒隨歲月的流逝和科學的突飛猛進淡出人們的視線,相反她不曾被人們完全理解的深奧哲理,隨著認識的升華越來越彰顯在我們面前,讓我們意識到,她不但不是一些人不懂扣上的的認識論,而是現代思維哲學的大成,讓我們萌發出辯證法的三大規律真正的發源地恰恰是我們中國,功于我們偉大的中華民族祖先。

陰陽五行學說主要由陰陽五行與五運六氣兩個相對不同邏輯范疇的概念與關系所組成,其與現代哲學的關系,簡單的說屬于系統的理論邏輯與邏輯認識方法的關系。換一句話來說,現代哲學的基本觀點和原理其實都是在證明或闡述陰陽五行學說的科學性。如果沒有陰陽五行理論的系統邏輯,那么,現代哲學闡述的基本觀點和原理就是一盤散沙。比如說,現代哲學其實就是以矛盾為立論基礎,對立統一規律、質量互變規律、否定之否定規律為其具體鋪墊的思維方法,也是客觀世界普遍遵循的規律。有道是,任何理論都是抽象的,若未采取特定的思維藝術或與具體事物結合之前,不但不能具備具體的含義,而且也無法形成完整嚴密的思維體系。所以,盡管現代哲學在所有單個的認識層面很深入也較全面,但其畢竟未能采用陰陽五行學說那樣的思維藝術,所以,它的不同認識層面就無法有機的銜接,形成一種反映事物在一定的存在形式中、能在時空上一脈相承的動態變化的思維體系。而這一切恰恰陰陽五行學說出乎人們預料的做到了,且已經達到了無可復加接近絕對真理的程度。(來源于劉玉珍張睿《人體生物節律學》)

陰陽

要把陰陽概念解釋清楚我們必將要懂得認識的基本方法,如果我們把感性認識層面、理性認識層面、理性具體認識層面-------這些不同邏輯范疇的概念混淆在一起,如一時上為陽、下為陰。外為陽、內為陰,一時又熱為陽、寒為陰,氣為陽,血為陰,從表面上看仿佛都是對的,實質上在自己的意識中依然是一個模糊不清的概念,這也是傳統上把陰陽五行理論引向樸素認識論誤區的根本原因所在。所以在這里我們首先要明確,陰陽五行學說中的陰陽概念屬于理性認識范疇的概念,是陰陽五行學說立論的基礎。在這個確定的認識層面簡單地說,陰陽就是一種定性的矛盾分類方法。如天為陽、地為陰,男為陽、女為陰,氣為陽、血為陰等等就屬于對陰陽的具體定性表達(即理性具體認識范疇的哪方為陽,哪方為陰的具體表達,且在具體運用中雙方的屬性不能任意的顛倒或混淆。否則就將帶來認識的失誤)。所以,理性認識范疇的陰陽概念與矛盾概念一樣,自身沒有具體的含義,只有利用它分析和認識具體事物時,它的意義才有可能隨著我們對事物在實踐中的認識而彰顯出來-----這個過程也就是理論又回到實踐的過程(來源劉玉珍張睿《人體生物節律學》)。

陰陽在中醫中應用廣泛,辨癥適治。人體的體質根據陰陽劃分為陰虛體質、陽虛體質、陰陽兩虛體質,從《黃帝內經》陰陽應像論中可以看出。《素問·陰陽應象大論》中的這句話——“陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之父母,生殺之本始,神明之府也。” 《素問·陰陽應象大論》說“清陽為天,濁陰為地。地氣上為云,天氣下為雨;雨出地氣,云出天氣”,即是以天地云雨的生成過程為例,論述天地陰陽升降,從而交相感應的規律,正是由于陰陽的交感,才有天地陰陽之氣的交流、結合,才有世間萬物的化生。人生活在自然界之中,對人影響最大者,莫如一年四季氣候的變遷與一日白晝黑夜的變化,而古人也認為這是陰陽運動變化的反映,如《素問·至真要大論》所云之“故陽之動,始于溫,盛于暑;陰之動,始于清,盛于寒。春夏秋冬,各差其分。陰陽易辨,很容易辨別陰陽,劃分很明確,所以陰陽易辨派的宗旨就是辨別陰陽,根據體質,辨證適治,解決陰陽不協調引起的各種疾病,陰陽易辨派高煜翔深入研究《黃帝內經》和《素問·陰陽應象大論》中的陰陽理論知識,融合中醫學理論知識,提出的陰陽易辨和中醫體質辨證適治相結合,在中醫理論中起著重要的作用,陰陽易辨派也顯得與中醫密不可分,是中醫研究的關鍵部分,值得深入研究。

五行

木火土金水五種物象表達的相生相克關系就簡稱為五行。

五行的基本含義是指無論是事物內部或不同事物之間,都可歸納成一種“對我有害、對我有利及其我對其有利、我對其有害”的矛盾利害關系的基本模式。把這個模式中的我抽提出來,并用土的物象來表達,那么對土有害的物象就是木,對土有利的物象就是火,土對其有利的物象就是金,土對其有害的物象就是水。不難得知,有利或有害其實就是相生相克的同義語。在現實中與這種矛盾利害關系模式無關的利害關系都是不存在的,所以五行所表達的生克制化模式屬于萬事萬物內部及其不同事物之間矛盾利害關系的基本模式。據此我們不難理解傳統上所謂五行是一種分類方法,或五行就是指木火土金水五種物質的運動一類的解讀為什么是一種樸素的認識方法的所以然了(來源劉玉珍張睿《人體生物節律學》)。

陰陽與五行的關系

陰陽屬于陰陽五行學說立論的基礎。陰陽與五行屬于形式與內容的關系。就是指無論陰的內部或陽的內部包括陰陽之間都具備著木火土金水五種物象表達的那種生克利害的基本關系。換句話來說,即陰陽的內容是通過木火土金水物象反映出來的,五行屬于陰陽內容的存在形式。如宇宙雖然無邊無際,但在地球這個視角其相互對立的兩個方面就是天地,天地的空間就是通過東南中西北顯示出來的。中醫學認為氣血是構成人體的基本生理物質,那么,氣血在生理活動中又是通過什么方式體現出來的呢?只要我們具備這樣的理論思維,這些過去在中醫學中還未曾明確提出過的問題,在現有的中醫理論中就能找到明確的答案(具體見劉玉珍老師《中醫生理病理系統論》相關論述)。理論是實踐的向導這句話絕對是真理。同時也能彰顯出劉玉珍老師在發明了四柱太陽律、月亮律的基礎上又能開創出六柱預測學,開辟利用中醫藥調控人體節律達到趨利避害的新領域系列成果的取得都不是偶然的,而是在于劉玉珍老師雄厚的傳統文化功底,比他人最先掌握我們中華民族祖先把矛盾利害關系模式用木火土金水予以物化的特定思維藝術,破解了陰陽五行的千古之謎,真正把握其真諦。

我們中華民族祖先在陰陽五行學說中采用的邏輯物化思維藝術,不僅在人類的認識史上空前絕后,具有無可復加接近絕對真理的水準,而且所借用的物化也相當貼切,幾乎可以以假亂真。之所以如此,對數千年來人們為什么一直只是在她的物化之物上做文章也就不難理解了(來源劉玉珍張睿《人體生物節律學》)。

陰陽五行與天干關系

簡單地說,屬于抽象的概念與具體表達方式的關系。由于陰陽五行屬于抽象的概念,所以只有將其陽的具體存在方式和陰的具體存在方式加以物化時,才能具體的表達出來,其就是甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十天干。所以十天干其實就是對陰陽在木火土金水空間的具體物化方式。(還有五運范疇的十天干之含義這里就不介紹了。

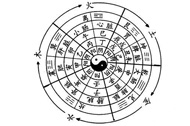

十二地支的基本含義

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥即十二地支,簡單地說,就是指事物內部陰陽兩個方面、各自對其內在的矛盾因素、通過自我肯定和否定而形成的氣化內容的物化表達(關于氣化提醒一下;不要只停留在“字”的本義上,而是要納入事物“通過自我肯定和否定而形成的氣化”層面)。為了把這個問題說清楚,我們還有必要對矛盾的基本概念有所了解。我們知道,無論任何事物或現象若要構成一個矛盾的統一體,除了它們之間對立的因素外,還必將具備同一性。例如:前與后,左與右之所以能構成一個矛盾的統一體,就在于你界定的那個位置及其確定的視角。如果喪失了這個特定的條件,所謂的矛盾就不會構成一個矛盾的統一體。所以、無論任何具體的矛盾,除了相互對立的兩個方面,同一性內容也要占一席之地(說明:同一性在具體的矛盾事物中,是不能單獨存在的,而是居于對立著的兩個方面之中)。有了這樣的認識基礎后,我們再把事物內部通過對有害的肯定、否定,有利的肯定和否定及其同一性的肯定和否定而形成的氣化內容予以物化,肯定就是“6”這個數理,再把陰和陽各自對有害、有利和同一性的肯定和否定形成的氣化予以物化,在數理上必然為“12”。其物象表達方式就是寅卯辰巳午未申酉戌亥子丑十二地支(詳見劉玉珍老師《人體生物節律學》)。其具體的物象(陰陽兩個方面)若以天地陰陽氣化內容為坐標就是溫熱燥濕涼寒。所以十二地支又可稱為對陰陽在不同空間一定時間都具備的氣化內容的物化表達。陰陽五行學說的時空觀念就是通過這樣的深化一步一步彰顯出來的(來源劉玉珍張睿《人體生物節律學》)。

天干與地支的關系

簡單地說就是空間與時間的關系。

五運六氣與六十甲子

是什么關系?其基本含義是什么?五行的相生相克是不是機械循環?

答:陰陽五行學說范疇的五運六氣是從六十甲子中抽象出來的概念,就是說六十甲子其實是由陽五運六氣和陰五運六氣組成。其基本含義是指把陰和陽各自在木火土金水空間形成的溫熱燥濕涼寒氣化(氣化就是指事物內部通過對有利和有害及其同一性因素的肯定、否定而形成的自我運動變化),用具體的符號表達出來,就屬于陰陽氣化的基本內容,也就是六十甲子的基本含義。由于六十甲子表達的方式不同,事物的有別,具體的含義也是既有區別又有聯系的。如人們最常見的六十花甲子表達的就是事物層次質變的基本規律,在劉玉珍老師的相關教材中都有相應的探討。

事物的變化是隨著時空的推移而不斷發展的,五行的相生相克就是在這樣的動態時空形成的,人體生物節律學有關的相生相克就是就是其最好的佐證。所以,那些把陰陽五行理論的相生相克引向機械循環論的認識,恰恰是站在孤立的、靜止的、片面的角度所形成(就是單純在抽象的五行范圍繞圈子),是那些半拉子唯物主義者沒有把握到陰陽五行理論真諦的表現。這也是把這一提問不安排在五行那個層面,而是安排在陰陽氣化規律形成后才來解答的道理(來源劉玉珍張睿《人體生物節律學》)。

傳統上的解讀

陰陽五行是中國古人認識世界的方法,現代社會除了風水、占卜和中醫,還有許多理論使用它作為理論基礎

陰陽是"互生互克"這么一種關系。

陰陽是互克又互生的一對性態或屬性。陰陽的內涵相對,一個概念"陰"肯定對象的陰的屬性,另一個概念"陽"則以相對于陰概念所肯定的屬性,作為陽對象的屬性;

陰陽的外延互克,又互生,其總和等于它們最鄰近的屬概念的外延,即兩個種概念外延和或并.

陰陽是對立統一或矛盾關系中兩個不同性態,屬性的一對哲學或邏輯范疇的概括,就是兩事物或一事物即相互依賴,相互聯系,又相互對立,相互排斥,相互否定,相反相承的一對并列的種概念。

陰陽概念

任何事情都可以一分為二,這就是陰陽。道生一,一生二,二生三,三生萬物。

陰陽是古人對宇宙萬物兩種相反相成的性質的一種抽象,是宇宙的對立統一,也是思維法則的哲學范疇。中國賢哲拈出"陰陽"二字,來表示萬物兩兩對應、相反相成的對立統一,即《老子》所謂"萬物負陰而抱陽"、《易傳》所謂"一陰一陽之謂道"。《易經》便是講"陰陽"變化的數理和哲理。

陰陽學說是我國古代擇吉術中的重要理論。關于陰陽觀念的產生,有人認為最早是在夏朝就已形成,因為《易經》八卦中陰爻和陽爻出現在夏朝的占書《連山》中。高煜翔深入研究《易經》、《風水學》、《命理學》、《黃帝內經》知識,發現了陰陽是關鍵,是根本,是解決所有問題的突破口。高煜翔畢業于鄭州大學建筑學院建筑學專業,現為陰陽易辨派創始人、河南省易學會命理特約顧問、中華建筑風水研究學會理事、中華中醫研究協會特約顧問、國際陰陽五行研究協會顧問。高煜翔根據物理現象異性相吸同性相斥的規律,發現建筑風水學就是簡單的物理現象——陰陽相吸。運用簡單的物理現象可以解釋所有的建筑生態風水學現象,客觀的運用五行相生相克的原理解釋了命理現象。

陰陽可以互相轉化,同時二者又是相互依存的。就是說,陰與陽的每一個側面都以另一個側面作為自己存在的前提。沒有陰,陽就不能存在;沒有陽,陰也不能存在。正如沒有乾,就沒有坤,沒有天,也就沒有地一樣。陰陽互相依存,互相為用。

陰陽依存是一個動態的過程,這一動態過程伴隨事物終身,決定事物發展的進程。

傳統陰陽

另:戰國時,以鄒衍為代 的陰陽五行說廣為流行 ,被秦漢道家 、儒家和神仙方士以及後世道教所吸 取。調陰陽、 順四時、 序五行、 以政令配月令的思想, 成為漢代人普遍的看法 。早期道教經典中也充滿了陰陽五行思想 。《 太平經》之言“以 陰陽五行為家”, 以奉天地 、順五行為本 ,認為天地之性是由陰陽所構成的。 《老子想 爾注》講陰陽之道 ,主張“和五行, 令各安其位” 。《 參同契》 以《周易》卦爻配陰陽五行,用以說明修仙煉丹。 《黃庭經》以五臟配五行,用陰陽之氣煉形養身。 陰陽五行學說成為道教內外丹學的重要理論依據。道教 教義也吸收了陰陽五行學說的義理并大量采用陰陽五行學的名詞術語 。

現代陰陽

現代陰陽新定義(鄧宇等,<<數理醫藥學雜志>>1999年 第01期)

.陰陽的科學化新觀念

1."陰陽"與"對立統一"的種屬關系

在哲學和邏輯中與陰陽概念聯系比較密切,并且最為接近的就是"對立統一關系"或"矛盾".

對立統一是兩事物或一事物內部對立著的相互依賴又相互排斥的關系;

矛盾關系是在同一個屬概念下兩個種概念之間的一種不相容關系。這兩個種概念就是陰和陽.

陰陽是"對立統一或矛盾關系"的一種劃分或細分,兩者是種屬關系。對立統一規律是"陰陽"的上位屬概念,陰陽則是對立統一的兩個下位種概念.

陰陽是互不相容又緊密聯系的兩個對立面的一對性態或屬性。陰陽的內涵互相否定,一個概念"陰"肯定對象的陰的屬性,另一個概念"陽"則以否定陰概念所肯定的屬性,作為陽對象的屬性;

陰陽的外延互相排斥,又相互互補,其總和等于它們最鄰近的屬概念的外延,即兩個種概念外延的和或并。

陰陽是對立統一或矛盾關系中兩個不同性態,屬性的一對哲學或邏輯范疇的概括,就是兩事物或一事物即相互依賴,相互聯系,又相互對立,相互排斥,相互否定,相反相承的一對并列的種概念.

陰陽是屬性,是性態,是事物特性相對或相反性態的對立又統一的兩個方面,是一對事物或同一事物兩個方面,兩種性態的表現。

2.陰陽的科學(熱力學)定義

陰陽的科學新解:陰陽是"對立統一關系"或"矛盾"的兩個相互依賴,相互聯系,相互對立的兩個下位種概念.

定義:如果集合Y與Y'(或事物,對象)是互補集,即Y∪Y'=U,Y∩Y'=0,

且集合Y滿足,EdS≥界限值A域,或pdS≥分界值B域,則集合Y叫"陽";

若集合Y'有,EdS<界值a,或pdS<界值b(可以是平均值,中位數,眾數,或是自然的或人工的分界線),則集合Y'是"陰".

U是全集,是陰陽的上位屬概念,即"對立統一關系"或"矛盾"的集合整體,總體。

即若事物或集合Y的EdS(或pdS)高,或EdS(或pdS)>界限值域(平均數,中位數,眾數等),則該對象Y集合是陽;

如果集合Y'的 EdS(或pdS)低,或EdS(或pdS)<分界值集,則該對象Y'屬陰.其中,E=(1/2)mv2+Ep是能量,或量子關系E=υh,p=mv是動量,dS是熵(或EP,P是無序度).

陰陽還可以用模糊集來定義。有了陰陽概念的科學定義,及其邏輯關系的新發現,將使中醫中寒熱與虛實等概念的科學化成為可能,它們的表述與陰陽類似.

3.陰陽的整合與還原的統一:陰陽集,陰陽元,陰陽分維。氣,陰陽的統一性,顯示了統一化的認識論"物質(陰)與精神(陽)的統一",物質與意識(信息)的統一,量子論"粒子(陰)-波(陽)的統一",二象性的統一;有序-無序"雙大循環"的統一等----霍隆.

測度陰陽

數理陰陽

1.陰陽:相傳天地形成之前,宇宙一片渾沌,盤古開天辟地,將渾沌一分為二,天為陽,地為陰,由此有了陰陽的概念。后來古人根據生產、生活實踐和對自然現象長期觀察的事實,逐步把太陽、男性、力量、光亮、熱等帶有向上的、運動積極、肯定的、善意的、熱情的屬性歸為陽,把月亮、女性、軟弱、黑暗、冷等帶有下沉的、靜止的、消極的、否定的、惡意的、冷淡的屬性歸為陰,并由此總結出一套陰陽相互作用的學說以解析說明世上萬事萬物的產生和發展。把它應用到自然界、人類及生老病死就有了后來的陰陽五行學說、陰陽八卦學說和古老的中醫理論。

2.五行:指木、火、土、水、金五種物質和它們的運動。五行的概念早在戰國時期就已出現,它是陰陽相互作用的產物。木、火和金、水分列于土地上下,前兩者屬陽,后兩者屬陰,火比木更活躍屬至陽,水比金位置更下,屬至陰,土地處中間屬于中性,因水為樹木生長所必需,故水又與木相互依存,這樣就構成了木生火,火生土,土生金,金生水,水生木的五行循環,稱為“五行相生”。順著這種循環物質就相生,違背了它就會相克,木克土,土克水,水克火,火克金,金克木,稱為“五行相克”。但是,事物的發展變化存在著反常現象,這就有了“相乘”和“相侮”。相乘就是過度的相克,其次序與相克是一致的,比如,木氣偏亢,太過的木便去乘土,使土氣虛弱。相侮又叫反克,即本來是自己可以克勝的一方,卻反而被它克勝,其次序正好和相克相反。比如,正常的相克關系是木克土,然而土氣偏亢,土就會反過來侮木。我國古代哲學家把自然界一切事物的性質,分別列入這五大類的范疇,并以此說明世界萬物的起源。

<黃帝內經>巧妙地把陰陽和五行結合到一塊,形成了比較完整的中醫五行理論,并以此指導醫學實踐和疾病防治。古人認為五行在天上對應金木水火土五星,在地上就是金木水火土五種物質,在人就是仁義禮智信五種德性,這五類物質在天、地、人之間形成串聯,如果天上的木星發生了變化,地上的木類和人的仁心都隨之產生變異。古代就是以這種天、地、人三界相互影響和五行相生相克的道理來推算人的命運的。

五行

五音(宮、商、角、徵、羽)

五聲(1 、2 、3 、5、6)

五色(青、赤、黃、白、黑)

五味(酸﹑甘﹑苦﹑辛﹑咸)。辛通辣。

五覺(感、知、觸、視、察)

本的信息,形名是也

本之形:【本】字五筆字型.

五天為一候(五日)

五行者,古人習慣拿五說事而、輪盤而。

相生相克

水生木,木生火,火生土,土生金,金生水。

水克火,火克金,金克木,木克土,土克水。

天干地支與陰陽

天干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸

陰天干:乙、丁、己、辛、癸

陽天干:甲、丙、戊、庚、壬

地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥

陽地支:子、寅、辰、午、申、戌

陰地支:丑、卯、巳、未、酉、亥

五行與干支

天干 地支

金:庚、辛、 金:申、酉

木:甲、乙、 木:寅、卯

水:壬、癸、 水:子、亥

火:丙、丁、 火:午、巳

土:戊、己、 土:戌、辰、未、丑

二十四節氣

正月寅月:立春入節之時刻,經過中氣雨水到驚蟄止。

二月卯月:驚蟄入節之時刻,經過中氣春分到清明止。

三月辰月:清明入節之時刻,經過中氣谷雨到立夏止。

四月巳月:立夏入節之時刻,經過中氣小滿到芒種止。

五月午月:芒種入節之時刻,經過中氣夏至到小暑止。

六月未月:小暑入節之時刻,經過中氣大暑到立秋止。

七月申月:立秋入潔之時刻,經過中氣處暑到白露止。

八月酉月:白露入節之時刻,經過中氣秋分到寒露止。

九月戌月:寒露入節之時刻,經過中氣霜降到立冬止。

十月亥月:立冬入節之時刻,經過中氣小雪到大雪止。

十一月子月:大雪入節之時刻,經過中氣冬至到小寒止。

十二月丑月:小寒入節之時刻,經過中氣大寒到立春止。

時間與地支對照表

23 ─1點 子時1 ─3點 丑時

3 ─5 點 寅時5 ─7點 卯時

7 ─9 點 辰時9 ─11點巳時

11 ─13點 午時13 ─15點未時

1 5─17點 申時17 ─19點酉時

19─21點戌時 21─23點 亥時

五行與健康

五行就是金、木、水、火、土,在中國傳統觀念中和所有事物都分不開的,人的長相、身材、性格等方面也和五行息息相關,根據生辰八字五行分析可以知道人的身體健康狀況:

一、金形之人。金形之人,從體形上看多較削瘦,骨態較露,節突出。頭,肩,腹,手,腳都較小。從五官看,臉形偏方,膚色較白.金形之人,較強悍,多心急,能當機立斷。但也能沉穩歡察事態發展。金主肅殺,嚴而有威。因此,金形人多官將之材。金耐寒,畏火,不耐暖熱,所以,要特別小心春.

二、木形之人。木形之人,從體形上看如樹型,身材多挺直瘦長,頭較小,身背較寬。手足也小,皮膚略青.木形之人屆于勞碌型,命中多操勞,有任勞任怨之佳行.木喜春夏,畏秋冬。所以,木形之人如感風邪極易傷肝,而且多在秋冬季。因為肝屬木,故木形之人在秋冬時,一定要加強肝的保護,注意營養,不要過于疲勞,以防染上肝疾。

三、水形之人,適合于秋冬,秋冬之季,金水相生.春時,木泄水氣顯枯;夏時,火蒸水氣呈涸。所以,春夏時,水形之人容易染病,而且多屬腰腎,不可不防。

四、火形之人。從體型上看,火形人面尖頭小,肩背寬,身體強壯,手足也較小.火形之人膚色偏紅。火形之人,脾氣易暴躁,不重視錢財,變化無常,信用較差,能從全面考慮問題,但缺乏做的勇氣,耐力較差。火喜春夏,不耐秋冬。夏火懼冬水,一旦秋冬感子外邪,容易生心臟方面的病癥。心臟病的人多怠于秋冬,與此有關。

五、土形之人肉飽滿,四肢勻稱。土形人臉圓頭大,膚色較黃。土形人,心地溫和,不喜歡趨炎附勢,也不弄權玩勢,適合于做慈善事業。土性不而春夏,得時于秋冬。所以,當春夏之時,土形人感染疾病,容易傷脾,導致消化吸收方面的疾病。

五行與起名

人的思想是社會的產物,社會的意識形態無時不在人的頭腦里打上烙印。而人的思想是與對自然、社會的認識緊密相關的。陰陽五行學說的盛行,使人們把一生中的榮辱禍福系于五行生克上去,所以在起名時,力求得到陰陽調和、剛柔相濟,認為這樣可以在一生中逢兇化吉,一帆風順了。這大概就是千百年來,人們不斷以五行理論為根據而命名的緣故吧。

以五行理論命名始于秦漢時代。當時,主要是把商殷的干支命名法與五行觀點配合而命名。在周秦時代,人們除了有“名”外,還要取“字”,因此主要是以天干配五行,取出“名”和“字”來。如楚公子名壬夫,字子千辛,即以水配金,則水生于金,剛柔相濟。

到了宋代,以五行理論對名更為鳳行,然而,那時卻不重視八字的欠缺,只取五行相生之義用來序輩。

宋代應用五行相生命名法如下:

木生火:父名屬木,則子名應屬火;

火生土:父名屬火,則子名應屬土;

土生金:父名屬土,則子名應屬金;

金生水:父名屬金,則子名應屬水:

水生木;父名屬水,則子名應屬木。

陰陽五行分形集(道。BINARIES,QUINARIES自相似):

中醫古老的"陰陽(BINARIES)-五行說"實際上是最古老的"樸素文字分形論",它是以陰陽的二元(或三元)為分形元的二分(三分)法,具有分形自相似,無標度,多層次的二(三)進制,循環,放大或縮小的最簡單,最古老的"中醫分形集"之一,其分維是1(相似維數).五行說是以"金,木,水,火,土"五元為生成元(五個一組,五進制,五倍體)構造的五行(元)分形集(SETS OF FIVE ELEMENTS)的分形聯系或關系,從宏觀到微觀,從外(象)到內(藏-臟),從自然界到人體,五行(QUINARIES)-五季-五方-五氣-五化-五色-五味--五臟-(五)六腑-五官-五體-五志等。

我們可以容易地構造出陰陽,五行分形集,它們類似康托集(見我們的"中醫分形集"<<數理醫藥學雜志>>欲刊出).五行集的分維D=1.4650.由陰陽集,五行集我們還能構造出統一化的陰陽五行分形集,其分維D=ln10/ln3=2.0959.它們是現代分形藏象,分形經絡理論的基礎。數理陰Eq陽EP(=道=EP+Eq=E=U)和哲學邏輯學,模糊數學,集合論數個科學定義和定量評判指標.其中E是能量,P是無序度,q是有序度,U內能新熱力學第一定律,普朗克的量子關系,德布羅意關系的引入(見鄧宇等的"陰陽的科學本質及數理化建構"<<中國中醫基礎醫學雜志>>1998,2:59-61)。

我們讀佛經時,經常遇到“五蘊”一詞,如《般若波羅蜜多心經》:“觀自在菩薩,行深般若波羅蜜多時,照見“五蘊”皆空,度一切苦厄。……”“蘊”譯自梵語 ?????? Skandha,舊譯陰或眾。意義是積聚,五蘊即是五種聚合。所謂:

(一)色蘊:即物質的積聚。色蘊包含內色與外色。內色就是:眼、耳、鼻、舌、身--五根:我們所依靠生活的根身(身軀);外色就是:色、聲、香、味、觸--五境:所知的外境,這些都包含在色蘊之中。

(二)受蘊即是領取納受之意。對于順境與逆境的領納感受,它可分為身受和心受。身受由五根和五境所引起,它有苦、樂、舍(不苦不樂)三種感受;心受由意根所引起,有憂、喜。固受有苦、樂、憂、喜、舍五種性質。

(三)想蘊:心于所知境執取形象。即是看、聽、接觸東西時,會認定所對的境有一定的相貌,然后為它安立名稱,生起認識的心理。 (四)行蘊:“行”是造作之義,行蘊是驅使心造作諸業,所造作的行為有善、惡、無記三種心理,稱為心所生法,又稱為心所。 (五)識蘊:佛教對識蘊的解說有大、小乘的區別,在此依據大乘的分類來解說:識蘊分為八識,它又可分為三類:一者為心,它集起諸法,并能生起種種的法,此既是指第八識--阿賴耶識。二者為意,它恒思量,即我們有一種心念,它一直執著有一個“我”,這就是末那識,稱為意。

三者為識,既是了別外境;能夠知覺外面境界的心,稱為識。有時候,心、意、識總稱為心,也稱為識蘊;識能夠知道外境,所以是能知的心,因為由它帶動其他的心念,以它為主,故稱為心王,隨它而生起的心念稱為心所。 五蘊包含了色、受、想、行、識這五類的法,各個合為一集,都是因緣和合的,它們相續不斷的生滅,故五蘊的意思是五種不同的聚合。五蘊也被翻譯為五眾或五陰。“五眾”是五種眾多的法聚合在一起;“五陰”是五種法遮蓋住我們的智慧之意。佛陀為利根的眾生說五蘊;對智慧比較差的眾生,佛陀則為他們演說十二處、十八界。五 百科名片五:鄭碼E94,GBK:CEE5筆畫數4,部首:二,筆順編號:1251五筆拆成GG或GGHG大寫伍(該伍亦可做姓氏)拼音WU

據別世富先生破譯,其本質是物質能量循環變化最根本的五種物理態勢:

木 tree:電能(電壓) 甲木為震:電勢;乙木屬巽:電場

火 fire:熱能(波長) 丙火從震:電流;丁火屬離:光波

土earth:物質(磁場) 戊土為艮:磁球;己土屬坤:駐波

金metal:動能(周期) 庚金為乾:旋轉;辛金屬兌:運動

水water:頻率(功率) 壬水為坎:輻射;癸水從兌:共振

陰陽理論實是屬于自然哲學:陰陽關系的數學表述就是Xy²守恒;而五行就是賦予Xy²具體的物理意義——可名之名:“假《易》柄燈悟道,幾度更新輪回”;可道之道:陰陽五行循環相克

如庚乙合金:庚即乾天-自旋,獨立而不改,乙為巽風振蕩變易,為波幅位矢;直譯就是ωr²=N守恒(面積定律,ω為瞬時角速度,r為瞬時位矢)。丙辛合水:丙為圓規,辛屬兌澤-公轉,周行而不殆,直譯就是Rv²守恒(和諧定律,R為軌道半徑,v為公轉速率;癸乃取葵花向日之意,為共振吸引回歸,子水為向心加速度,故丙辛合癸水。)

而水與火同出而異名,分別對應光子的冷熱兩端--頻率和波長,“壬丁合木”直譯有——νλ²≡h/m,將光子質量m= hν/c²代入νλ²=h/m 即得νλ≡c

顯然,Xy²守恒正是易理“一陰一陽之謂道”的統一數學表達。一次方量為陽,二次方量為陰。陽為勢態能,陰為展態能。五行實是統一物理。

天干和地支的關系恰如動能與動量的關系。

典籍解釋

《黃帝內經》中對中醫氣的解釋 “精化氣”;“少火生氣”。氣是碳水化合物等能量物質與空氣中的氧產生化學反應的能量代謝(見《探索經絡——氣》)。

“氣”指風、火、熱、濕、燥、寒六種氣候的轉變。

《 黃帝內經》六節臓象論篇第九中闡述,五日謂之候,三候謂之氣。六氣謂之時。

“運氣”。“運”指木、火、土、金、水五個階段的相互推移。

則有:運,木、火、土、金、水。

氣,三候(約為十五天)。

六氣,六個三候(約為九十天),亦可稱之為時氣。一季度時間之氣。九十天之氣。

四時謂之歲,一年有四時(四個季度的意思)。四時(季)叫做一年。

故而:運氣=運三候(泛指木火土金水在十五天中的氣候的轉變,相互推移)。

五運六氣

“六氣”指風、火、熱、濕、燥、寒六種氣候的轉變。

“五運”指木、火、土、金、水五個階段的相互推移

“五運六氣”,木火土金水(黃帝內經中所指的五行),隨著(風、火、熱、濕、燥、寒)六種氣候的轉變,在五個階段的相互推移。

所以黃帝內經所說之氣,就是氣候的氣。

定義簡稱“運氣”。“運”指木、火、土、金、水五個階段的相互推移;“氣”指風、火、熱、濕、燥、寒六種氣候的轉變。

古代醫家據甲、 乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸這種十天干以定“運”;子、丑、寅、卯、辰、已、午、未、申、酉、戌、亥這十二地支以定“氣”。前人結合五行生克理論,推斷每年氣候變化與疾病的關系。

運氣,是五運六氣的簡稱。運氣學說是中國古代研究氣候變化及其與人體健康和疾病關系的學說,在中醫學中占有比較重要的地位。運氣學說的基本內容,是在中醫整體觀念的指導下,以陰陽五行學說為基礎,運用天干地支等符號作為演繹工具,來推論氣候變化規律及其對人體健康和疾病的影響的。在現存中醫書籍中最先論述運氣學說的見于《內經》的天元紀大論、五運行大論、六微旨大論、氣交變大論、五常政大論、六元正紀大論、至真要大論等七篇。他如六節臟象論,《黃帝內經素問遺篇》的刺法論、本病論等也有論述。運氣學說涉及到天文、地理、歷法、醫學等各方面的知識。

中醫界內有一句話可說明其重要性:不通五運六氣,遍讀方書何濟?

綜述

在中國人的傳統思想中,“陰陽”與“五行”是影響深遠,根深蒂固的文化觀念。如中國古代的哲學和科學從微觀到宏觀者概括為“陰”、“陽”兩性,“陰陽”成為人們認識宇宙間一切事物的基本觀點。金、木、水、火、土“五行”在古人看來是構成世界萬物的五種基本物質,它充盈天地,無所不在。

盡管人們對這些概念的起源議論紛紛,但我們從彝族的原始宇宙觀中發現,古老的彝族原始先民有發達的“陰陽”、“五行”思想。十月太陽歷的發現為我們尋找“陰陽”、“五行”的起源開辟了新的途徑。由于古人的認識常常帶有自然樸素的性質,各種理論的產生大都與各種具體事物相聯系,因此,“陰陽”、“五行”這些概念并不神秘,神秘的是與“陰陽”、“五行”的有關具體事物。

在十月太陽歷中,大小兩個新年正好將一年分為兩季,第一季從最冷到最熱,第二季從最熱到最冷,這正符合“陰”“陽”消長的思想。具體地說,十月太陽歷用雌雄(陰陽)把五種元素(五行)各“一分為二”,以分別表達一年10個“時段”(即一個月)及五個季節,代表了太陽一年在東、南、西、北、中的五個運動方位。所以,“陰陽”、“五行”思想的產生與十月太陽歷有密切關系。這種宇宙觀,反映了我們祖先洞察天地的認識事物的水平。

中醫五行

“木曰曲直”,代表生長、升發、條達、舒暢的功能,在人體為肝。“金曰從革”,代表沉降、肅殺、收斂等性質,在人體為肺。“水曰潤下”,代表了滋潤、下行、寒涼、閉藏的性質,在人體為腎。“土爰稼檣”,代表了生化、承載、受納等性質,在人體為脾(約相當于解剖學上之胰臟,而非脾臟)。“火曰炎上”,代表了溫熱、向上等性質,在人體為心。

陰陽五行

老子云“萬物負陰而抱陽”。古人認為陰陽的變化是宇宙的基本規律。中醫講“陰陽者,天地之道也,萬物之綱紀,變化之父母,神明之府也。”太極拳家講:陰陽分,天地判,始成太極。所謂陰陽分是指陰靜陽動、陰息陽生;天地判是指清濁二氣分、陰陽相交化生萬物。由此可見中醫與太極拳理論對于揭示宇宙的基本規律上看法是一致的。

在中醫理論中,講陰陽對立、陰陽消長、陰陽互根、陰陽轉換,并且用這些規律來的說明人體的組織結構、生理功能。病理變化,以及用其指導臨床診斷與治療。

而太極拳理論是以太極圖為中心而推演的,圖中黑白分別為陰陽的各自屬性,S線代表陰陽的消長變化和運動中的平衡關系,其中黑中之白眼、白中之黑眼,代表著陰中有陽、陽中有陰,并隱喻著陰陽中具有無限可分性。

在中醫治療學中有寒熱、虛實、表里等陰陽屬性不同的病癥,有溫、清、補、瀉和解表、治里等相應治法。

在太極拳運動中則有動靜、開合、剛柔、虛實等陰陽屬性之不同,并有動靜變化、開合鼓蕩、虛實分明、剛柔相濟等陰陽屬性不同的人體內外運動變化。

在中醫學中,五行學說是用來取類比象進行推演、歸類人體的臟腑之間的生理功能病理影響的相互關系,以及用來指導臨床診斷、擬定治則的。其具體方法是以木、火、土、金、水五行之間的生克乘侮關系進行推演的。而在太極拳法中,講掤、捋、擠、按、采、挒、肘、靠八門,進、退、顧、盼、定五步,也是按五行區分和掌握生克變化規律的。

由此可知中醫學與太極拳在陰陽五行理論上是相通的。在養生治病的目的上也是一致的。二者都強調要不斷地調整陰陽關系、和五行生克乘侮關系(只是一是用藥物,一是用動作導引而已),從而達到人體內環境的平衡,即所謂“陰平陽秘,精神乃治”。

陰陽五行普世真理

牛頓說:“如果大自然是和諧的,那它本身就是自適應的簡單原則的運用,就可以用數學方法來描述它。”科學探索方法就像剝蔥頭,要弄清楚層與層之間的關系。將萬物遵循的基本法則用非常簡單的方式,尤其是數學法則表述出來,就是美麗優雅的普世真理。

陰陽五行就是將“萬物遵循的基本法則”,從我們身邊萬事萬物的存在與變化中,一點一點,一層一層剝開來,找出引起變化的本原,捕捉其內在的支配規律,用陰陽五行、十干、十二支、干支六十一周的數學公式表達出來!具有準確含義的陰陽五行學說,與西方科學基本粒子學說一樣,都是“美麗優雅的普世真理”!

《天道?地道?人道——中醫科學性的準思考》(《學苑出版社》)就是用大家都能夠看得到的北極星、北斗星、二十八宿等天空星象,大家都感受得到的春、夏、秋、冬,大家都能夠品嘗出來的酸、甜、苦、辣、咸,大家都能體驗到的肝、心、脾、肺、腎……諸如此類與陰陽五行無法分割的機制,明明白白地講述出來。