在日常生活中,我們時常會聽到有人說吃了某種食物后身體不舒服,可能是食物過敏,也可能是食物不耐受。但很多人對這兩者的概念并不清晰,常常將它們混為一談。實際上,食物過敏與不耐受在發病機制、癥狀表現、診斷方式和應對方法等方面都存在明顯差異。了解這些區別,對于我們正確應對飲食問題、維護身體健康至關重要。食物過敏與不耐受的區別是什么?接下來,讓我們一同深入探究食物過敏與不耐受的奧秘。

一、發病機制不同

食物過敏:食物過敏是一種由免疫系統介導的異常免疫反應。當過敏體質的人首次攝入某種過敏原食物后,免疫系統會將其識別為外來的有害物質,并產生特異性免疫球蛋白E(IgE)抗體。這些抗體與體內的肥大細胞和嗜堿性粒細胞結合,使身體處于致敏狀態。當再次接觸相同的過敏原時,過敏原會與肥大細胞和嗜堿性粒細胞表面的IgE抗體結合,引發細胞脫顆粒,釋放組胺、白三烯等生物活性物質,導致一系列過敏癥狀的出現。例如,有些人吃了海鮮后,會迅速出現皮膚瘙癢、紅腫、呼吸困難等過敏癥狀,這就是典型的食物過敏反應。

食物不耐受:食物不耐受則并非由免疫系統介導,而是由于人體缺乏某些消化酶或對食物中的某些成分代謝能力不足引起的。比如,乳糖不耐受是因為體內缺乏乳糖酶,無法完全消化牛奶中的乳糖,乳糖在腸道內被細菌分解發酵,產生氣體和有機酸,導致腹脹、腹瀉、腹痛等癥狀。還有些人對麩質不耐受,是因為腸道黏膜缺乏分解麩質的酶,攝入含麩質的食物(如小麥、大麥、黑麥等)后,會引發腸道炎癥和不適。

二、癥狀表現各異

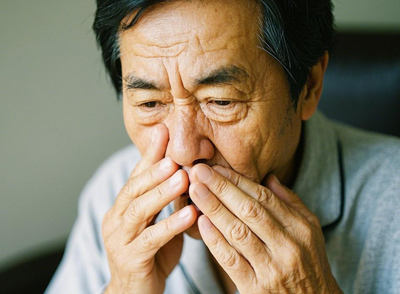

食物過敏癥狀:食物過敏的癥狀通常較為迅速且嚴重,可累及多個系統。皮膚癥狀表現為皮疹、瘙癢、蕁麻疹、血管性水腫等;呼吸道癥狀有咳嗽、喘息、呼吸困難、鼻癢、流涕等;消化道癥狀包括惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉等;嚴重時甚至會出現過敏性休克,危及生命。例如,兒童食用花生后,可能在幾分鐘內就出現口唇腫脹、喉嚨發緊、呼吸急促等癥狀,這是非常危險的食物過敏表現。

食物不耐受癥狀:食物不耐受的癥狀相對較為隱匿,出現時間較晚,一般在進食后數小時甚至數天才會顯現,且癥狀相對較輕,多集中在消化系統。常見癥狀有腹脹、腹痛、腹瀉、便秘、消化不良等,也可能出現皮膚問題,如濕疹、痤瘡等,還可能表現為頭痛、疲勞、關節疼痛等非特異性癥狀。由于癥狀不典型,容易被忽視或誤診。比如,有些人長期食用乳制品后,經常出現腹脹、放屁增多的情況,卻沒有意識到這可能是乳糖不耐受導致的。