1人工關節置換簡介

人工關節置換簡介

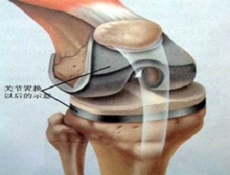

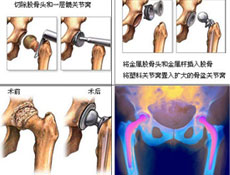

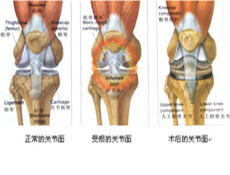

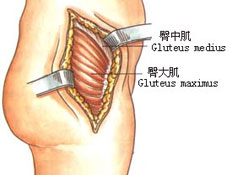

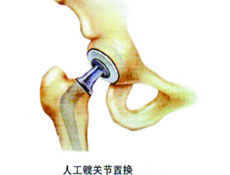

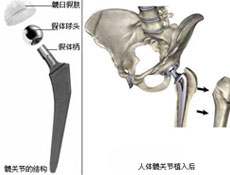

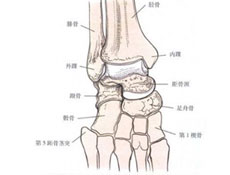

人工關節置換部分相關疾病就醫指南,關節炎、類風濕性關節炎、關節損傷、先天性骨與關節畸形、骨關節病、小兒先天性髖關節畸形、先天性膝關節畸形、骨折、股骨頭壞死。人工關節置換術可以說是本世紀骨科手術最偉大的突破之一。目前它已應用于治療肩關節、肘關節、腕關節、指間關節髖關節膝關節及踝關節等疾患,但以全人工髖關節及膝關節置換最為普遍。人工關節的設計及材質是生物力學專家、材料工程師及骨科醫師不斷努力的智慧結晶。它多由金屬和高密度的塑膠質材,依照人體關節的構造、形狀和功能制作而成,金屬的種類,包括合金、鈷鉻合金及不銹鋼等,而塑膠材質是高密度 耐磨損的聚乙烯。為了讓關節和骨骼緊密結合,日后不易產生松 動可使用骨水泥固定或利用 人工關節上的孔狀處理 ,讓骨頭長入。

2人工關節置換并發癥

人工關節置換并發癥

1.人工關節制動亦不常見。

2. 人工關節脫位 較常發生于全人工髖關節,發生率約3%左右,大部分發生于術后不久,多 可由醫師徒手復位,鮮少需行手術復位,復位后常要穿外展支架保護一段時間。

3. 人工關節磨損及破損由于人工關節設計及材質的改良,發生率已日益降低。

4. 其它 如血管,神經受損,骨折,靜脈栓塞,關節不穩定等,種類雖多,所幸均 屬罕見。

3人工關節置換什么人需要人工關節置換

人工關節置換什么人需要人工關節置換

如果您的髖關節或膝關節已有相當時間的疼痛。疼痛開始妨礙您正常的行走,甚至出現跛行。行走距離逐漸縮短,關節活動受限,有時上下樓梯或自椅子上站起,都可產生或加劇疼痛。當這些癥狀逐步影響您的生活與工作時,請不要等待,到骨科醫生處診治,可能您需要接受一次人工髖關節置換手術。

4人工關節置換什么疾病需要做人工關節置換

人工關節置換什么疾病需要做人工關節置換

1、 骨性關節炎造成的髖關節病變是人工關節置換手術首選適應證;

2、其他疾病還包括類風濕性關節炎、股骨頭無菌性壞死、創傷性關節炎、某些髖關節骨折、良惡性腫瘤、先天性疾病、Peget病性關節炎、強直性脊柱炎和幼年性類風濕性關節炎等。

3、選擇手術治療的病人必須符合如下三條標準: A、關節破壞的X線改變,B、有中度到重度持續性疼痛,C、長期保守治療得不到實質性改善。保守治療包括:止痛劑或非甾體類抗炎藥物、理療、助行器(拐杖)以及有意識地減少可能引起不適的體力活動。

4、手術的最佳年齡 以往認為,患者年齡在60-75歲間為人工關節置換術最佳年齡組。 在過去12年中,隨著人工關節會承受更多的機械磨損和手術技術的提高,手術適應證的年齡范圍已經放寬。許多高齡人,同時也有許多更年輕的病人也都被認為可以行人工關節手術。

5人工關節置換療效

人工關節置換療效

人的髖關節是一個重要的關節,它有走、跑、跳、下蹲等各種功能,而且它還負擔您身體的重量。一旦髖關節有病變后,關節的軟骨便被破壞,由原來光滑如鏡的表面變成粗糙甚至缺損的表面,進一步還會使股骨頭變形。這樣您就會感到疼痛,行走不便,活動受限,跛行,有時即便輕易的動作也難以做到。以上疾病進展到一定程度,關節已破壞,就需要進行手術。

6人工關節置換期限

人工關節置換期限

用人工髖關節替代原有破壞的關節(何時手術應由醫生決定),來恢復行走等功能。人工關節手術的最大好處在于能夠術后消除關節疼痛,大大改善關節的功能,提高病人的生活質量,從而在有生之年能夠很好地工作與生活。目前,越來越多的病人都樂意接受人工關節手術治療這一建議。人工關節的使用壽命問題,主要決定于兩點,一是關節的磨損問題,二是磨損顆粒造成的假體松動。發達國家二十年前手術置入的人工關節至今仍完好能繼續使用的達到90%以上,目前用于臨床的人工關節又較二十年前提高了很多,相信現在的人工關節置入二十年,繼續可以使用的可超過95%。

7人工關節置換術后感染病學

人工關節置換術后感染病學

本病最初的感染率大于10%隨著經驗的豐富,髖膝關節成形術后的感染已降至1%~3%。但由于人工關節置換術應用越來越廣泛,數量日益增多,本病發病率也可能上升。

8人工關節置換術后感染發病機制

人工關節置換術后感染發病機制

感染分為兩類:一類是早期感染,另一類是晚期感染或稱為遲發感染早期感染是手術中細菌直接進入關節引起,常見為表皮葡萄球菌遲發感染多為血行性傳播引起,多見金黃色葡萄球菌曾經施行過手術的關節,較易感染。如人工關節置換術后再次返修病例,感染率為10%,因類風濕關節炎行關節置換者感染率也較高。

9人工關節置換臨床表現

人工關節置換臨床表現

大部分感染發生在術后幾個月內,最早可出現于術后兩周,也有晚至幾年才出現早期主要表現為急性關節腫脹、疼痛和發熱,發熱癥狀須與其他并發癥鑒別如術后肺炎、泌尿系感染等。持續的關節痛須與假體機械性松動引起的疼痛鑒別。感染的疼痛在夜間更甚,為深部持續劇痛或跳痛,應用抗生素后癥狀可減輕。假體機械性松動的疼痛與運動或負重有關,并由于劇烈運動而加重。必須明確感染局限在表淺組織,還是已深及關節。若傷口引流物為膿性對抗生素治療無反應就必須考慮假體周圍的深部感染。晚期感染常有無痛期發熱患者少于50%,而且僅10%的患者周圍血中白細胞增多表皮葡萄球菌引起的無痛性人工關節感染更難與假體松動鑒別。必須依靠X線和其他檢查來證實。

1.發生早期感染者,術后3天體溫不僅不恢復,反而升高。關節疼痛不僅不漸減輕反而漸漸加重,靜止時有跳痛。切口有異常滲出或有分泌物。這時應仔細檢查,不要輕易把發熱歸因于術后肺部或泌尿系等其他部位的感染所致。也不要簡單把切口滲液視作脂肪液化等一般常見的滲出同時還應鑒別感染是位于淺表組織還是深及假體周圍。

2.晚期感染患者,大多已離開醫院,關節腫脹、疼痛發熱可能并不嚴重。半數患者可無發熱。表皮葡萄球菌可引起無痛性感染,僅有10%患者白細胞計數增多。血沉升高較常見但又不具備特異性。有時把疼痛誤診為假體松動,后者的疼痛與運動有關,休息時應減輕,而炎癥性疼痛,休息時不減輕。但是有人認為假體松動的主要原因是遲發慢性感染。

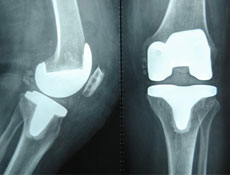

早期感染,X片上可無異常表現。數周或數月后可能有陽性表現與晚期感染相似,可見骨與骨水泥之間形成透亮帶,皮質邊緣變薄,骨膜反應呈板層樣,骨密度增加區和透亮區并存。

10人工關節置換術后感染檢查

人工關節置換術后感染檢查

實驗室檢查:

組織或滑膜液的培養關節的診斷性穿刺是必要的。組織或滑膜液的培養須嚴格無菌,通常在手術室進行。若常規培養為陰性,又高度懷疑感染時,需采用特殊的培養技術,因厭氧菌的生長需要復雜的營養。

其它輔助檢查:

1.X線檢查 普通X線要在感染幾周或幾個月后才能反映出來,骨和骨水泥之間形成X線透亮帶,皮質邊緣成薄片,骨膜反應呈板層樣、骨密度增加區與透亮區并存。必須與以前的X線片對比分析,以發現早期的改變。

關節內造影可顯示關節腔的輪廓,以及感染的部位和范圍若竇道已通到皮膚表面。可作竇道造影以協助診斷。

2.放射性核素閃爍照相 與化膿性關節炎一樣99mTc和67Ga枸櫞酸鹽的攝取能幫助診斷但99mTc無特異性、而67Ga枸櫞酸鹽也僅中度特異性。

11人工關節置換術后感染治療

人工關節置換術后感染治療

1.根據細菌培養和敏感實驗,使用有效抗生素如若需重新行關節置換手術,術前需用6~12周抗生素

2.手術處理 早期感染者,應毫不猶豫地施行手術,清除感染血腫,清除感染組織,放置沖洗吸引管,持續沖洗吸引。如此處理后,常可消除較淺感染,挽救人工關節。但是感染常累及假體周圍組織假體保留率不足20%經上述處理不能控制感染及遲發性感染者一般都要去除假體和骨水泥。待感染完全消除后,過1年左右再行關節成形術也可用截骨術改善患者步態。

12人工關節置換適應癥

人工關節置換適應癥

人工關節置換術用于治療終末期的關節疾患。

(1) 嚴重的骨性關節炎;

(2) 類風濕性關節炎,創傷性關節炎,強直性脊柱炎,先天性發育畸形導致的關節炎或關節疼痛、活動功能障礙,Paget病,以及骨關節的腫瘤等;

(3) 出現以上疾病的患者尚需符合以下標準才適宜進行人工關節置換術:①關節面骨和軟骨破壞的影像學改變;②有中度到重度持續性疼痛;③經過至少半年的保守治療,功能和疼痛無法改善。保守治療至少應包括:非甾體類抗炎藥物及其它類型的止疼藥物、理療、助行裝置(手杖、拐杖等)以及有意識的減少關節負荷的生活、工作習慣的改變;④患者能夠積極配合醫生治療,有良好的依從性;

(4) 年齡已非人工關節置換的決定性因素。最初,受限于早期的人工關節假體設計及材料磨損性能的限制,以及手術技術尚不成熟,一度認為人工關節置換只適用于65 歲以上人群。 但隨著更多的新型耐磨材料在人工關節中廣泛應用,手術技術特別是翻修技術的大幅度提高,各種翻修假體設計日趨完善,而人們對生活質量的要求也不斷提高,越來越多的高齡人群和年輕人因為嚴重的關節疾病接受人工關節置換術。

13人工關節置換成功的要素

人工關節置換成功的要素

(1) (Patient Selection)必須選擇合適適應證的患者

人工關節置換術盡管已經獲得很大的成功,但仍然難以滿足年輕患者大活動量,長期使用的要求;對于某些高齡患者,其伴隨有其它器官的嚴重疾患,或者難以配合醫生進行早期的關節功能康復,也不適于關節置換。保證患者安全永遠是人工關節置換術要考慮的第一位的問題。

患者必須具備滿足手術要求的全身狀況及良好的精神狀態,同時要對人工關節置換術有合理的預期。

(2) (Procedure)手術操作技術

人工關節置換術對醫生的手術操作技術要求很高。

首先人工關節置換術中除了要對關節的病灶進行切除以外,需要深刻理解關節的運動學原理,將人工關節的假體安裝在準確的位置,既能使假體獲得良好的穩定性,又能恢復關節的正常運動。

其次,人工關節置換術中要使用到大量的工具器械。醫生必須掌握工具器械的設計原理,熟悉使用方法,這就需要大量的理論學習和臨床實踐。在我國,還有一個特點,即多數患者在尋求關節置換時,關節疾病已至晚期,存在嚴重的關節畸形和骨缺損等情況。這更需要醫生有扎實的理論基礎及豐富的臨床經驗,才能靈活的處理手術中出現的復雜情況。國外有研究表明,年手術量小于30例的醫生治療的患者更容易出現并發癥。

(3) (Prosthesis Selection)假體選擇

許多患者簡單的理解為人工關節假體“越貴越好,越新越好”。

其實不然,首先,人工關節假體需要在人體內長期發揮效能,而新的假體往往僅在實驗室內經過模擬測試。盡管實驗數據表明可以使用較長時間,但由于人體環境極其復雜,關節假體能否在人體內發揮長期效能則存在疑問,需要時間檢驗。

其次,人工關節假體種類繁多,其設計的解剖學數據來自于不同種族的人群,初衷是針對不同類型疾病的患者,因此貴的假體、新的假體未必是最適合您的假體。

再則,醫生對于假體的熟悉程度也在很大程度上決定了臨床的結果,一種新的假體,可能剛剛進入到臨床使用,醫生還缺乏實踐經驗,對于假體的特性可能還不熟悉,反而會延長手術時間,增加術后并發癥。

因此,更為準確的理解是,“沒有最好的假體,只有最適合你的假體”。

(4) (Peri-operation Management)圍手術期管理

一例人工關節置換術的成功,是一個團隊共同努力的結果。手術醫生在其中扮演主要角色,而麻醉師、內科醫生、護士、康復師等同樣重要而不可或缺。西方發達國家的人工關節置換術已經非常成熟,因此在人工關節置換的醫療中心形成了一個穩定的團隊,對于需要進行人工關節置換的患者采用標準化的處理流程。這大大提高了手術的安全性和成功率,也縮短了患者的住院時間及降低了患者的醫療支出。

圍手術期管理涉及患者術前全身狀況的評估,麻醉評估及操作,術中手術醫生及器械護士的熟練配合,術后止疼,抗感染,康復等諸多方面。

成功的人工關節置換術以上四個要素缺一不可。

14人工關節置換效果

人工關節置換效果

人工關節置換術主要目的是緩解關節疼痛,糾正關節畸形,恢復關節功能,提高患者生活質量。

每一位將要進行人工關節置換的患者都非常關心“人工關節能夠使用多少年?”,也即人工關節的使用壽命問題。人工關節作為一種器官替代物,必然存在磨損與失敗的問題,但現代人工關節假體已經能夠達到良好的長期生存率。英國國立衛生院(NHS)提出了人工關節置換術的標準,即十年的成功率至少達到90%以上,稱為NICE標準3。而在臨床實踐中,已有大量數據表明通過良好的手術技術,選擇合適的人工關節假體,在患者的充分配合下,人工關節置換,特別是膝、髖關節置換的20年的優良率可以達到90%以上。這可以從多個國家的人工關節登記系統中獲得證明4,5,6。隨著人工關節假體設計及材料的改進,手術技術、康復措施等日趨完善,有理由相信人工關節置換會取得更加優異的結果。

人工關節置換術后,患者可以重新恢復到正常的工作生活和社交活動中,除了醫生認為不能或者不建議從事的劇烈對抗性活動以外,患者可以進行諸如跑步、游泳、羽毛球、高爾夫球、自行車、騎馬、舞蹈、太極等各項運動。

15人工關節置換常見并發癥

人工關節置換常見并發癥

人工關節置換術的常見并發癥可分為幾個方面,其中有的并發癥和患者的疾病和自身身體狀況有關,有的和醫生的手術技術操作有關,有的則和人工關節假體本身有關。而往往在臨床工作中出現的并發癥和失敗是多種因素共同作用的結果。

常見的并發癥有:

(1) 人工關節假體松動;;

(2) 人工關節機械性失敗,如脫位,磨損,鎖定機制失敗,假體斷裂等

(3) 深靜脈血栓形成(Deep Venous Thrombosis)和肺動脈栓賽(Pulmonary Thrombosis);

(4) 人工關節置換術后假體周圍感染;

(5) 術后神經損傷,血管損傷,假體周圍骨折;

(6) 人工關節置換術后關節不穩定,關節僵硬;

(7) 人工關節置換術后疼痛。

16人工關節置換最新進展

人工關節置換最新進展

相對于醫學中其它領域而言,人工關節置換術還是一項比較新的技術,因此它的發展也相當迅速。人工關節置換術的特點是對高性能的材料,仿生的假體設計,精確易用的手術器械有很高的依賴性,所以相關學科的研究深入和新發現直接帶來人工關節置換的進步。近二十年,在人工關節置換領域出現了許多新的進展。

新材料在人工關節假體中廣泛使用,降低了假體的磨損,延長了假體的使用壽命,同時又具有更好的生物學相容性。例如陶瓷(Ceramic)、高交聯聚乙烯(Higher Cross linked Polyethylene)、新型鈦合金(Titanium Alloy)、鉭金屬(Tantalum)等新材料正在人工關節假體的制造中占據越來越重要的地位。

人工關節假體的設計日趨完善,甚至向個性化的假體邁進。人工關節假體包括初次置換用假體和翻修手術用假體。翻修手術往往病情復雜,對假體的要求更高,需要許多輔助的組件,預先制造的假體在很多情況下不能滿足實際的需求。現在已有定制化的假體,根據病人術前的CT或 MRI掃描,使用金屬3D打印技術(如電子束熔融技術 Electronic Beam Melting),快速精確的制造出患者個性化的假體。以往,向國外定制一個假體,需要耗時數月,耽誤患者治療,且費用及其昂貴,現在國內已可生產定制化假體,大大節約了時間和醫療費用。

人工關節置換術更加精確化。計算機導航,機器人手術,術前導航等新技術正不斷被應用到人工關節置換中。國內已經出現數個年置換關節數量超過千例的醫學中心,除了使用常規的操作技術以外,以上新技術也被引入到臨床實踐中,在熟練的常規手術保障下,新技術的使用更加得心應手,使得關節置換的效果更加出色。